大阪・関西万博、結局みんなはどう思ってる? 最新調査と私の体験で浮かび上がったリアルな声

2025.7.11

みなさんこんにちは、10 Inc. 広報担当の松下です。

2025年4月13日、大阪・関西万博が幕を開けました。未来社会の提示や国際交流の場として大きな期待が寄せられる一方で、開催前から建設の遅れや費用問題など、さまざまなニュースが報じられてきました。世の中は大阪・関西万博に対し、どのようなイメージを抱いているのでしょうか?そして、実際に足を運ぼうと考えている人たちはどのくらいいるのでしょうか?

今回は、大阪・関西万博に対する意識を深掘りすべく、自社運営のオンラインコミュニティ toiro caféにて調査を実施しました。その結果から、開幕後のリアルな声をお届けします。

【調査概要】

実査機関:自主調査(10 Inc.)

調査手法:オンラインコミュニティ調査 (MROC)

対象地域:全国

調査期間:2025年5月14日(水) ~ 2025年5月20日(火)

調査対象者:20歳~69歳の男女・254名(男性85名:女性169名)

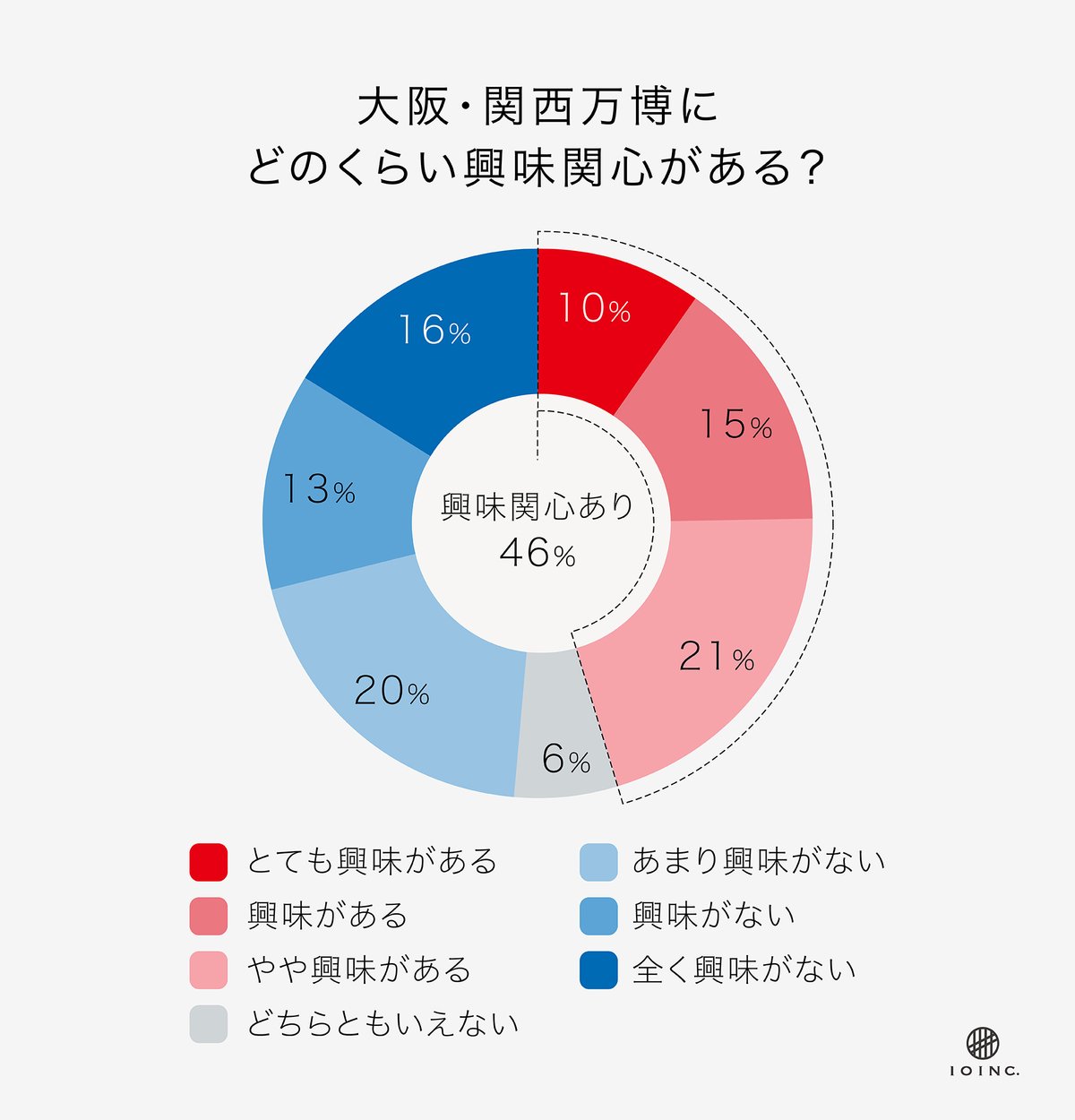

興味関心は二極化? 行く人、行かない人、その実態

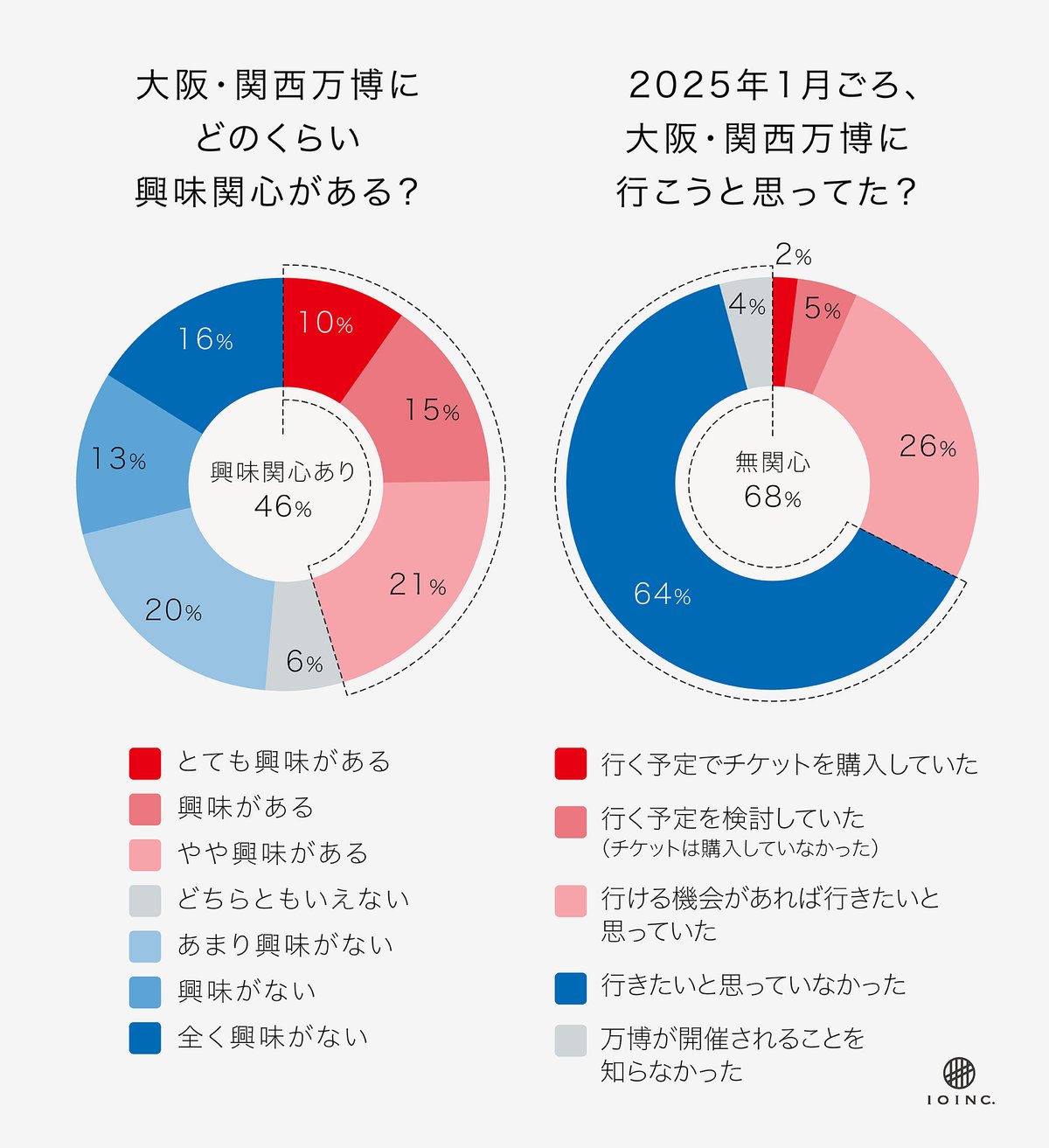

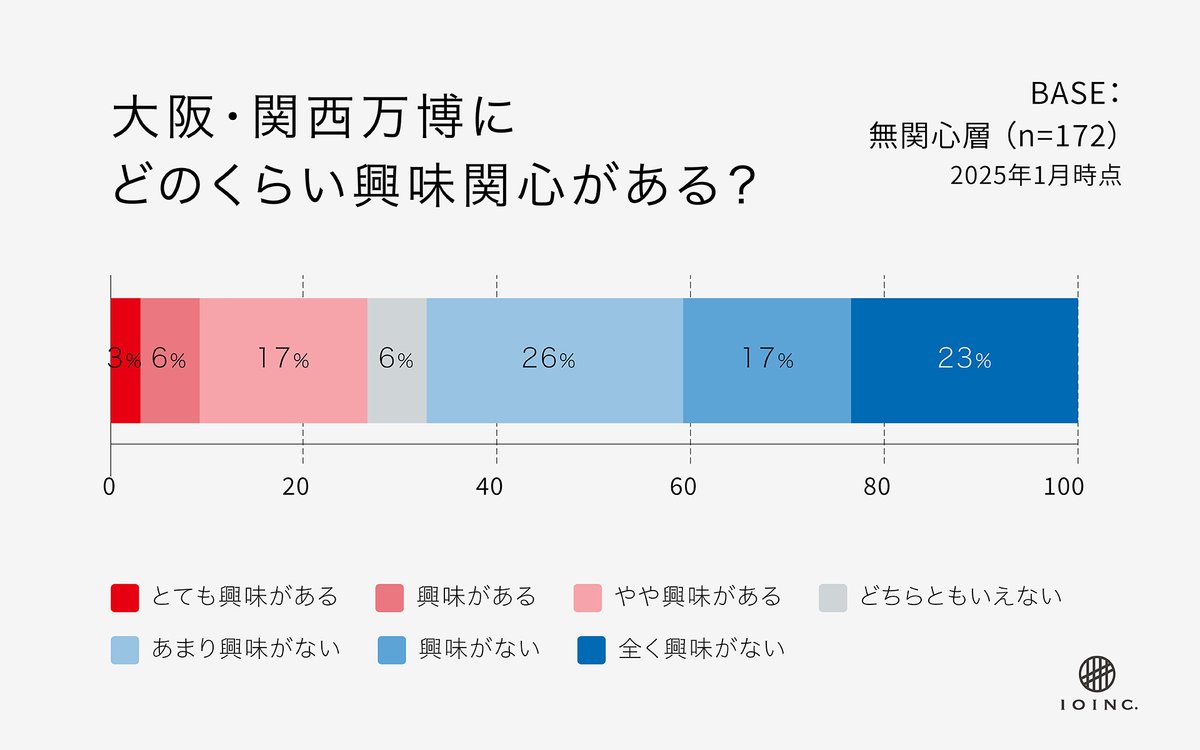

まず、大阪・関西万博への興味関心度を尋ねたところ、以下の結果となりました。

「とても興味がある」「興味がある」を合わせると25%、「やや興味がある」を含めても46%と、半数以下に留まりました。一方、「あまり興味がない」「興味がない」「全く興味がない」を合わせると49%と、無関心層も半数おり、関心は二極化していることが分かります。

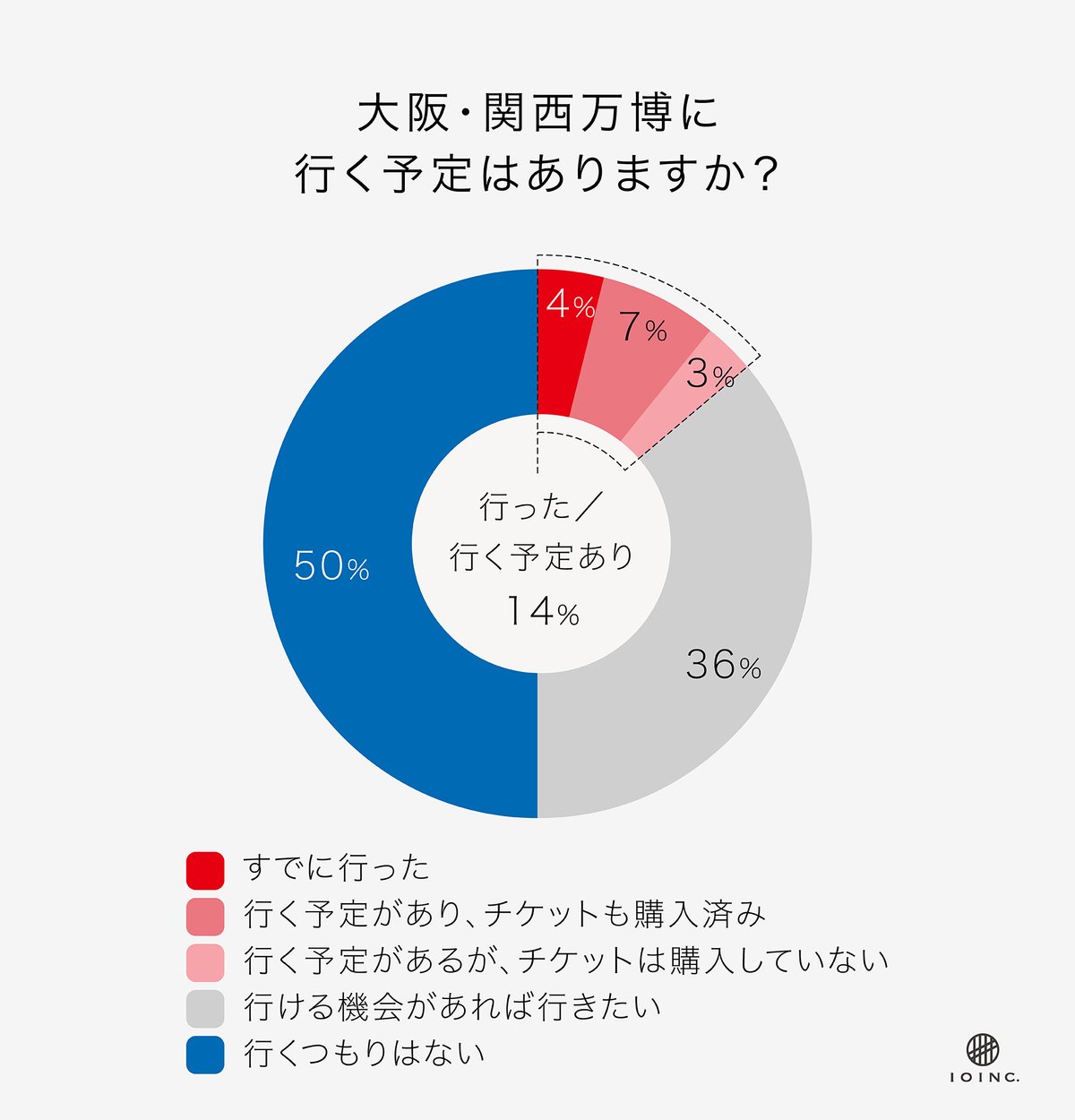

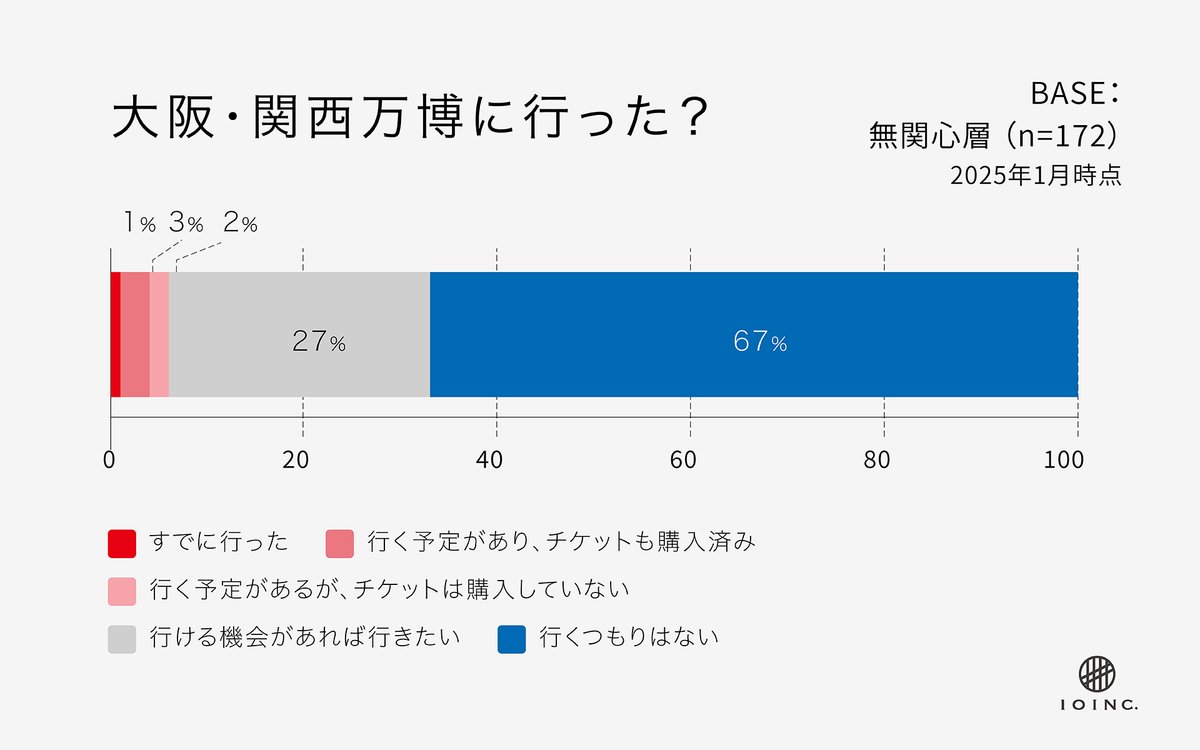

次に、実際に行くかどうかという質問では、さらに明確な傾向が見られました。

「行った/行く予定あり」は14%で、実際に4月13日の開幕以降、一般来場者数の累計は約939万人(7/6現在)だそうです。「行ける機会があれば行きたい」という潜在的な関心層も36%いて、基本計画の約 2,820 万人へ今後も来場が増えることが期待できそうです。

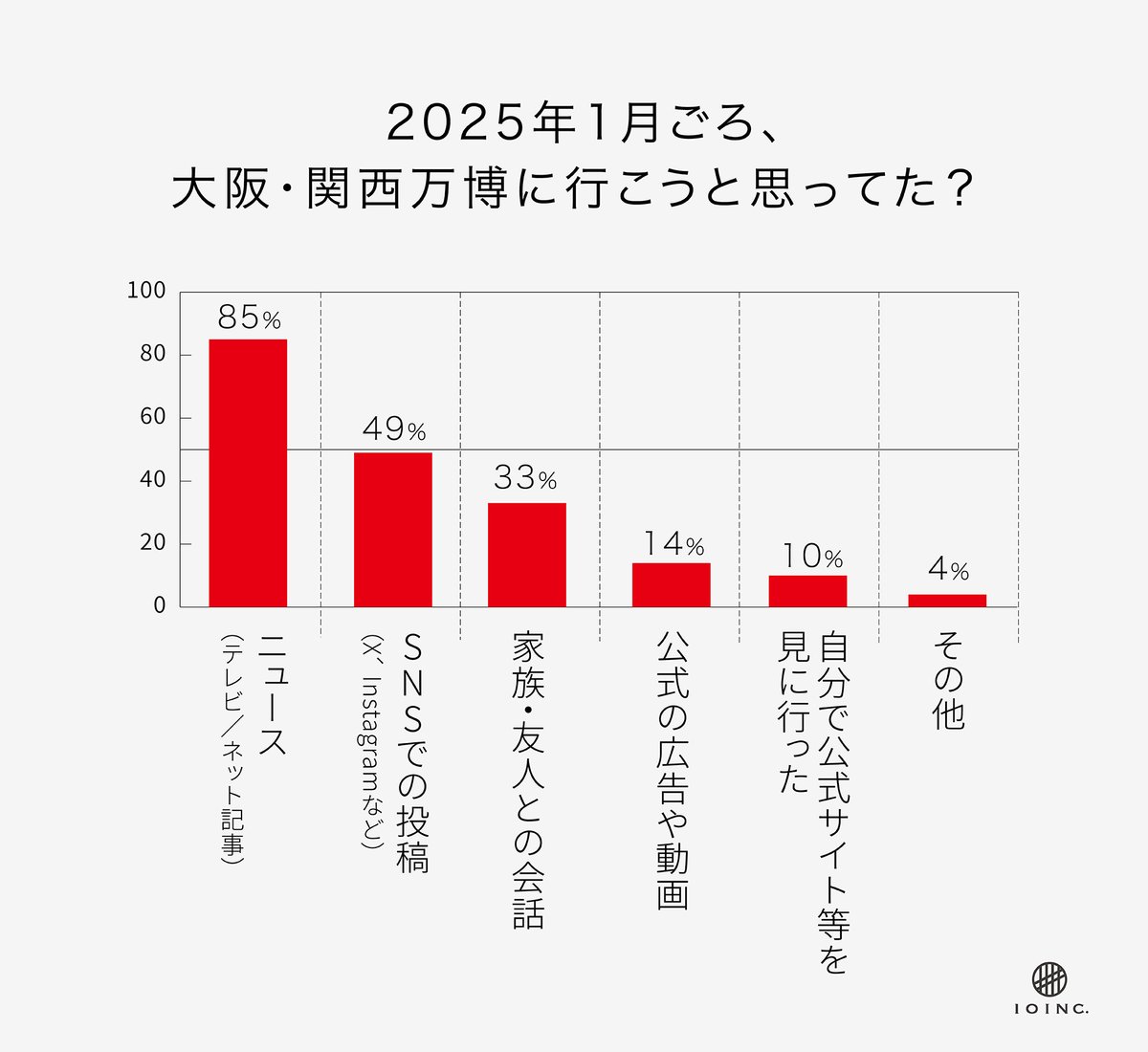

では、みなさんは大阪・関西万博に関する情報をどこから得ているのでしょうか?

圧倒的に「ニュース(テレビ/ネット記事)」からの情報取得が多く、次いで「SNSでの投稿」や「家族・友人との会話」が挙げられました。自分で公式サイトを見に行く人は10%と、自主的に情報を探す人もいますが、メディアや口コミの影響がとても大きいことがわかります。

『みんなにシェアしたい!』と思う大阪・関西万博に関して見聞きした情報の画像をアップロードしてもらったものを抜粋してみました。

興味深いのは、2025年1月時点での意向との比較です。

年明け時点では「行きたいと思っていなかった」という人が64%、「万博が開催されることを知らなかった」人が4%と、合計で約7割の人が万博に対し具体的な訪問意向を持っていませんでした。しかし、開催後の情報接触によって関心が高まっていることがわかります。

ポジティブな変化の兆し? 開幕で動き出した人々の心境と、私の目で見たリアル

現在の意向と2025年1月ごろの意向を比較すると、万博に対してポジティブに気持ちが変化した人が一定数存在することが見えてきました。特に、2025年1月時点で「行きたいと思っていなかった」または「万博開催を知らなかった」と回答した172人の回答を詳しく見てみましょう。

このデータから、1月時点では興味が薄かった、あるいは万博自体を知らなかった人たちの中でも、現在では約3割が興味を示しています。

実際に行きたいかどうがについては、約3割(行く予定・行ける機会があれば行きたい層の合計27%)が訪問意向を持つようになっていることが分かります。このポジティブな変化の背景には、メディアやSNSを通じて得られるリアルな情報と、実際に訪れた人の生の声が大きく影響していることが、調査の自由回答からも明らかになっています。

意向変更層の多くの人が、知人の口コミやSNSの投稿、テレビの特集などを見て、「面白そう」「行ってみたい」と感じ始めています。 特に、実際に足を運んだ人のポジティブな体験談や、具体的なパビリオンの内容、最新技術の紹介が、漠然とした興味から具体的な「行きたい」という気持ちへと変化させているようです。また、人気キャラクター「ミャクミャク」や、期間限定という希少性も、行動への動機付けになっていることが分かります。

自由回答抜粋

ポジティブな意見

- 4月後半ぐらいからネットで行った人のブログを読んでいたら興味が出てきました。愛知万博も興味がなく一回も行かずに終わってしまいました。次に日本で行う時には体力もなくなっていて、行きたくても行けないかもしれないと思い始めたので、元気なうちに行きたいです。(女性40代)

- 行きたいと思うようになった。理由は、世界の最新技術を見ることができるとわかったから。(男性30代)

- 毎年夏には関西方面に旅行するので、ついでに訪ねてみたいという気持ちはある(男性60代)

- 自分事に感じていなかったが、SNSなどで同年代のインフルエンサーたちも行っているのを見て自分事に感じはじめた。(女性20代)

- 当初は金額が高いことやそんなに行く価値がないと批判もされていたが、実際に行った人の感想や立ち回り、攻略方法などを見ていると効率よく回れそうだし、楽しそうだと思うから。(男性20代)

- テレビで万博の様子を見る機会が増え、行った知り合いからも、ギネス世界記録に登録された大屋根リングを見るだけでも行く価値あるよ!とおすすめされたりして、せっかく日本で開催されているなら実際に行って見てみたいと思うようになりました。(女性40代)

私自身も、2025年1月頃の時点では「行ける機会があれば行きたい」層の一人でした。正直、「遠いし、高いし、ニュースもネガティブなものばかりで、わざわざ行くほどかな…」という気持ちが先行していました。しかし、友人のSNSの投稿で興味が増し、先日、両親と京都の親戚のお墓参りに行くことになり、ついでに大阪・関西万博にも寄ってみようと気持ちが動きました。

そして先日、大阪・関西万博に行ってきました!

絶対に見たいものが特になかったので、パビリオンの予約はしていきませんでした。しかし、結果的にそれが良かったと感じています。各国のパビリオンは1時間以上の待ち時間がほとんどだったので、中まで入ることはありませんでした。ですが、私はもともとディズニーランドでもアトラクションに乗るより、雰囲気を楽しみながら散歩するのが好きなタイプなので、大屋根リングを1周しながら会場全体の雰囲気と各パビリオンの外観を楽しめました。大屋根リングから見える各国のパビリオンは、外から眺めるだけでもそれぞれの国のこだわりや特徴が見て取れて、想像以上に面白かったです。まるで簡単に世界一周の旅をしているような気分になれました。

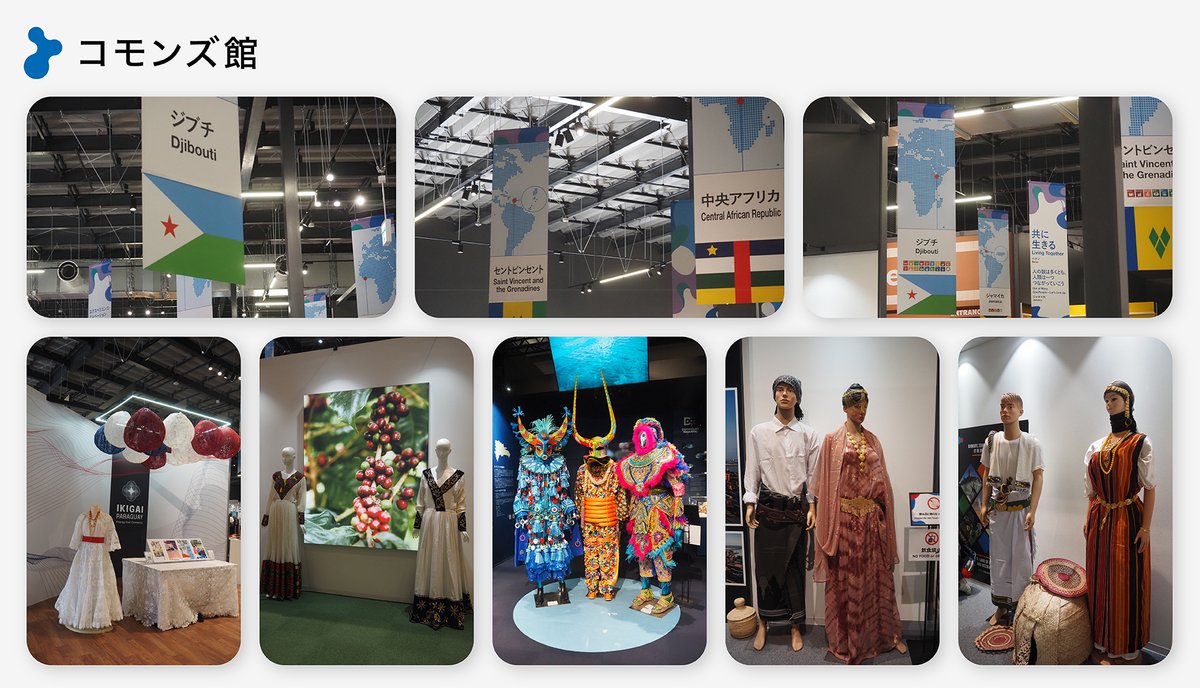

お手洗いと涼むためにたまたま入ったコモンズ館(A館~E館まであるうちの1つの館)、こちらは一つの館の中に複数の国が集まってブースを展開しているため、並ばずに入って各国の文化に気軽に触れることができました。私は特に民族衣装に興味があり、それぞれの展示から文化の違いを知ることができて、とても勉強になりました。

また、会場内で見つけた「Study : 大阪関西国際芸術祭」のパブリックアートは、アート好きな私にはとても興味深く、スタンプラリー形式で13個のパブリックアートを巡ることで、会場の端から端まで効率的に回ることができました。 他にも、ポケモンがいたので子どもたちはポケモン巡りをするだけでも楽しそうですし、要所要所にある壁画を見て回るだけでも楽しい発見がありました。

私が行った日は真夏日だったのですが、海沿いということもあり心地よい風が吹いていました。大屋根リングは風が抜ける設計になっているため、その下にいる間は日陰で涼しく回ることができ、夏でも十分に楽しめると感じました。残念ながら夜までは滞在できませんでしたが、夜はまた照明演出などで雰囲気ががらっと変わりそうなので、機会があれば夜だけまた行ってみたいなと思っています。

万博成功の鍵は、リアルな体験と期待のギャップ解消にあり

今回の調査結果と私自身の体験から、大阪・関西万博への興味関心は二極化しているものの、開催が近づくにつれてポジティブに気持ちが変化し、訪問を検討するようになった人が確実に存在することが明らかになりました。特に、「行ける機会があれば行きたい」と答えた約3割の潜在層をどう動かすかが、今後の万博の集客において非常に重要になると言えるのではないでしょうか?

このポジティブな変化の原動力となっているのは、メディアやSNSを通じて得られるリアルな情報と、実際に訪れた人の生の声です。ネガティブな前評判があったとしても、具体的な魅力や楽しみ方が伝わることで、みんなの関心は高まり、行動へとつながりうることが示されました。

しかし、依然として「混雑」「費用」「遠さ」といった物理的なハードルや、運営面への不信感が払拭されていないことも事実です。これらの懸念を払拭し、より多くの人に「行きたい」と思ってもらえるような工夫が不可欠です。

大阪・関西万博は、日本の技術力や文化を世界に発信する貴重な機会ですし、日本にいながら各国の文化を体験できるいい場だと感じました。今回の調査で明らかになったみんなのリアルな声、そして私自身が肌で感じた万博の魅力を受け止め、期待に応え、懸念を解消していくことで、万博はさらに多くの人にとって「行ってみてよかった」と感じられる特別な場所となるのではないでしょうか?