グルメ杵屋×10 Inc.が探る、思い出に残る体験を共創デザイン

2025.11.10

「特別な体験をしてみたい」——そんな気持ちを抱いたことはありませんか?陶芸、料理、ものづくり。候補はいろいろありますが、実際に選ぶとき、私たちは「楽しそう」だけで判断しているわけではありません。大切なのは、限られた時間やお金、そして期待を裏切らないこと。つまり「安心して楽しみたい」という生活者の願いです。

今回、私たち10 Inc.は、日本初のうどんチェーン店「杵屋」を運営する株式会社グルメ杵屋様と一般生活者の方々と共に共創ワークショップを実施し、生活者が「アクティビティ体験に求める価値」を掘り下げました。

この記事では、実際のワークショップで明らかになった「インサイトと価値」をご紹介しつつ、この共創ワークショップを実現する「共創デザイン」と、共創型ワークショップから視えた「企業と生活者の新しい関係性」についてレポートします。

オンラインとオフラインの両輪で広がる共創の場

今回のワークショップは、オンラインとオフライン両方の「場」を持つ10 Inc.だからこそ実現できる共創デザインです。

① オンラインの基盤:常設コミュニティ「toiro café」

ワークショップには、当社の常設消費者コミュニティ「toiro café」のコミュニティメンバーの中から、アクティビティの体験に関心のある子育て世代や一般の方々8名に参加していただきました。

toiro café

業界唯一である、当社のMROCシステムにて常設コミュニティを構築しています。MROCは、一般生活者の日常行動や意識をタイムリーかつ継続的に得られるオンライン調査手法です。

② オフラインの拠点:BARFiVEでのリアルな対話

今回は参加者の皆さんを当社運営のBARFiVEに招き、直接顔を合わせるワークショップを実施。オンライン調査だけでは捉えきれない、言葉の裏にある「生の声」を共有しました。

体験に求められる「5つの条件」とそこから生まれる価値

生活者が体験を選ぶときの基準は、「楽しそうかどうか」だけではありません。大切なことは、その体験が自分や家族の目的をちゃんと満たしてくれるかどうかです。今回のワークショップのテーマは「うどん打ち教室」。生活者が大切にしていた最低条件は5つあり、それを満たすことで単なる体験を超えた価値に転換していきます。

- 予約のしやすさ

- 求めていること:待ち時間や不便さを避けたい

- 生まれる価値:Web予約でスムーズな「利便性」

- コスパの良さ

- 求めていること:無理なく払える範囲で楽しみたい

- 生まれる価値:

お土産などの付加で「納得感」(子育て世代)

プログラムの内容や質の理解による「充実感」(一般)

- アクセス

- 求めていること:立地が良く子ども連れでも負担なく参加したい

- 生まれる価値:移動ストレスがない「手軽さ」

- 時間

- 求めていること:貴重な時間を使うからこそ時間を有効に使いたい

- 生まれる価値:120分程度で完結する「効率性」

- 参加のしやすさ

- 求めていること:準備や片付けを最小限にしたい

- 生まれる価値:手ぶらで参加できる「気軽さ」

上記の条件が満たされることでー

体験を超える価値①:「知っているブランド」が生む安心感

「失敗したくない」という心理。

ワークショップ後半で主催者が「グルメ杵屋」であることを明かし、自己紹介をすると、参加者は一様に安心した表情を見せました。

- 大手だから衛生面や運営に安心感がある

- 道具の貸し出しや予約体制もきちんとしていそう

信頼できるブランドは、それだけで体験に対するリスクを下げる存在になるのです。さらに、20年以上の経験を持つ職人が講師を務めるプログラムは、「美味しく食べられる」本格感を保証しました。

体験を超える価値②:親が求めるのは「最高の絵」

特に子連れの親は、自分が楽しむ以上に「子どもの笑顔や成長を写真や動画に残すこと」に重きを置いていました。

- 子どもが達成感を味わっている姿を撮れるのが一番うれしい

- 麺職人みたいな服を着せて写真を撮りたい

親は参加者であると同時に、家族の思い出を演出するプロデューサーでもあるのです。この情緒的な価値が満たされるなら、「少し高くても参加したい」という声が上がるほどでした。

体験を超える価値③:日常ではできない「非日常の体験」

普段は当たり前のように自宅や外食で安く食べている「日常感」溢れるうどんですが、自分で一から作るのは難しく、大変であるからこそ、うどん打ち教室が「非日常」の中での価値になり得ると参加者全員の考えがまとまっていきました。

- どのように作られているのか?という「食育」

- 自分で実際に作ることの「達成感・喜び」

- 知っているようで知らないうどんを知ることへの「知識欲」

これらが、非日常での体験価値のようです。

このように企業と生活者が共にデザインしていくことが、これからの体験づくりに欠かせないプロセスと視点です。

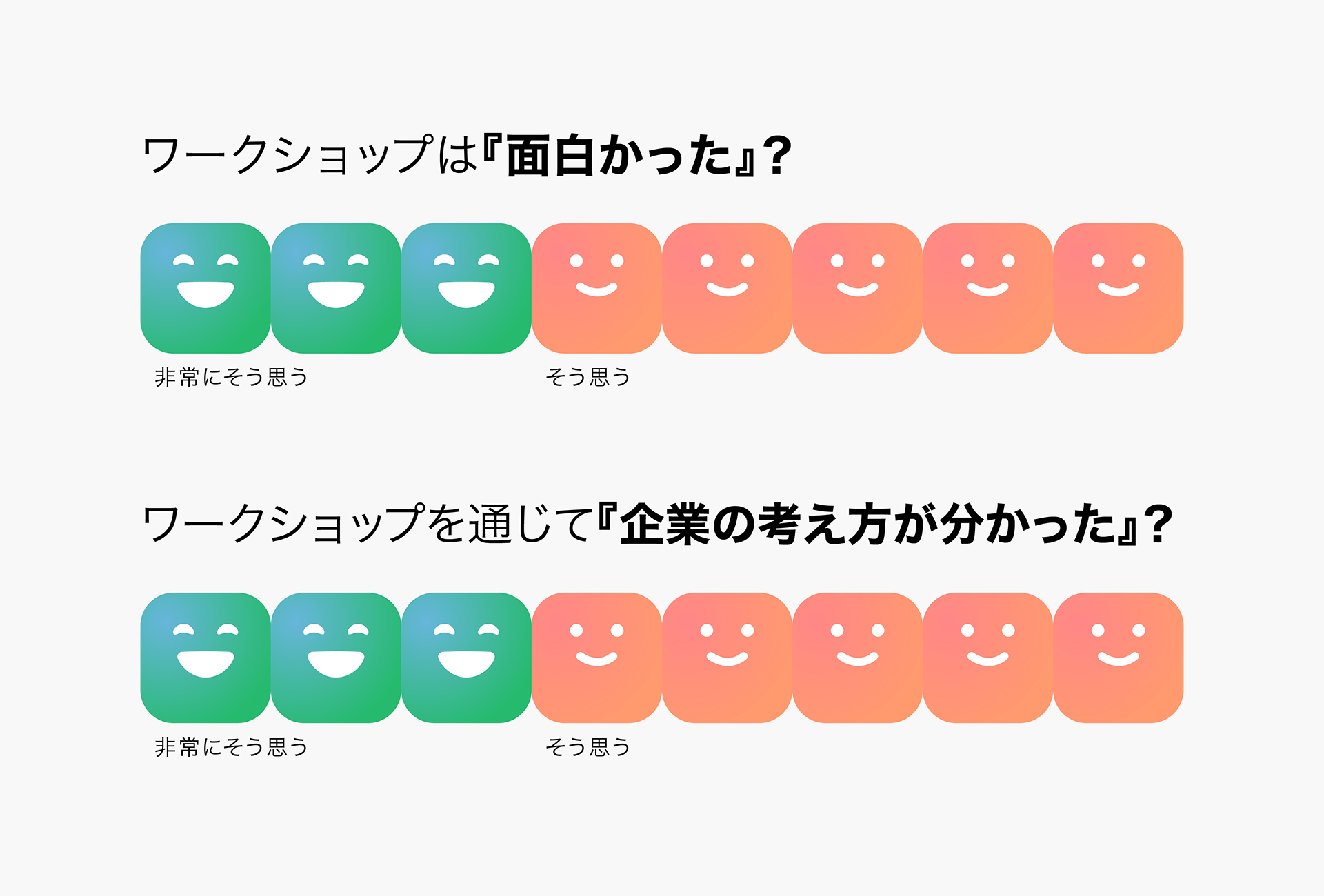

共創が拓く、企業と生活者の新しい関係

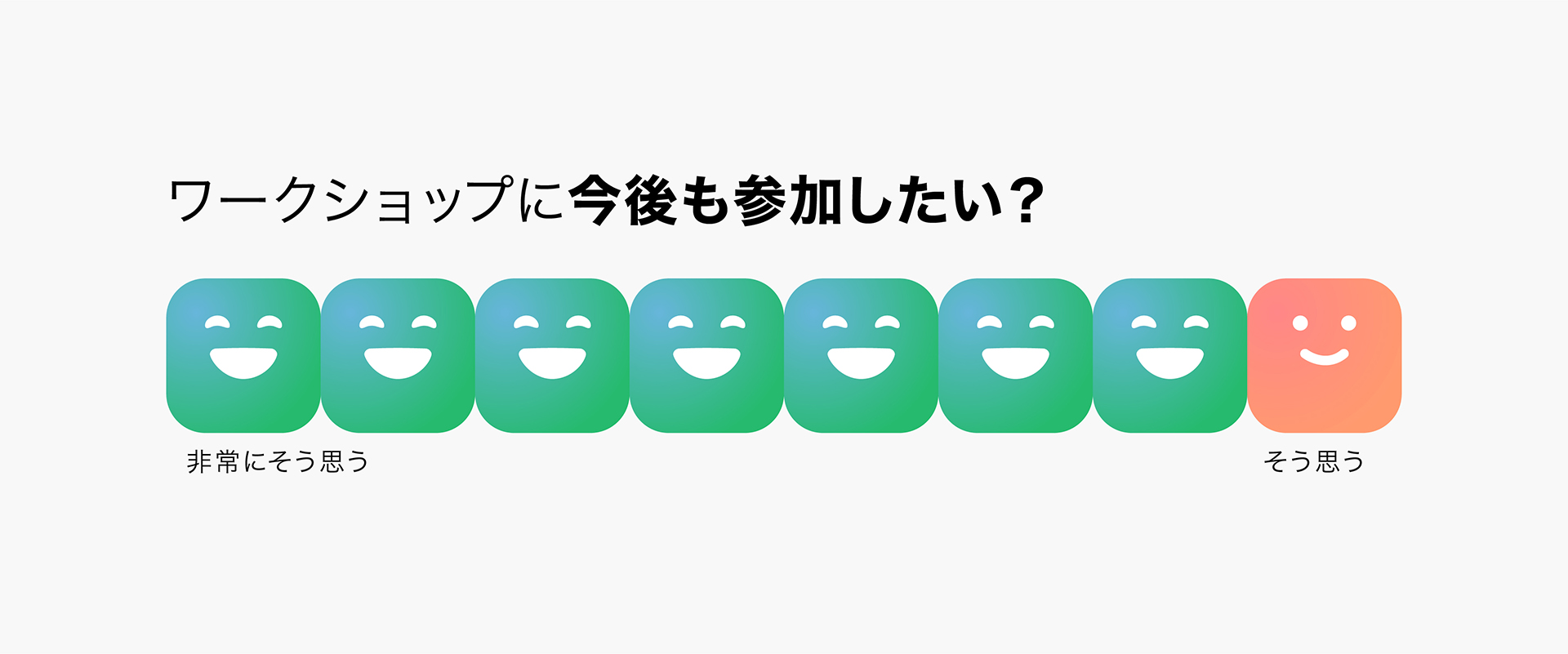

共創ワークショップ後のアンケートでは、参加者からこんな声が寄せられました。

「要望に耳を傾ける姿勢に熱意を感じた」

「サービスが生まれていく過程を見られて勉強になった」

生活者は単なる調査協力者ではなく、企業活動への親近感を高め、サービス進化の担い手として参画し、そのプロセスに共感を覚えていました。これこそが「価値共創」の醍醐味です。今後、企業が一方的に価値を提供する時代から、生活者が商品やサービスの設計段階から参画し、共にブランドを育んでいく「共創」の時代へと移行していくことは、自然な流れとなるでしょう。

この新しい関係性こそが、企業への信頼とエンゲージメントが生みだされるのではないでしょうか。